日本料理の起源とその発展は、地理的な多様性に大きく影響されています。日本列島は南北に長いため、各地で異なる気候や自然環境が存在し、それが地域ごとの豊かな食文化を育んできました。これが日本料理の多様性の源とも言えます。

古くから、日本料理は自然との調和を重んじ、四季折々の食材を最大限に活用することで発展してきました。春には桜の花見を楽しみながらのお弁当、夏には暑さをしのぐための冷たい麺類やスイカ、秋には豊作を祝う祭りでの収穫物、冬には鍋料理など、季節ごとに特色ある料理が楽しめます。

歴史を振り返れば、日本料理は大陸からの影響も受けつつ進化してきました。奈良時代や平安時代には、中国からの仏教の影響で精進料理が日本に浸透しました。また、鎌倉時代には武家社会の発展に伴い、食事の形式やマナーが整えられていきました。

江戸時代には国内の交通網が発達し、各地の食材や調理法が行き交うようになりました。これにより、地域の特色を活かした和食の数々が都市部に紹介され、広がっていきました。その一方で、庶民の食文化も豊かになり、今日の日本料理の基盤が形成されていきました。

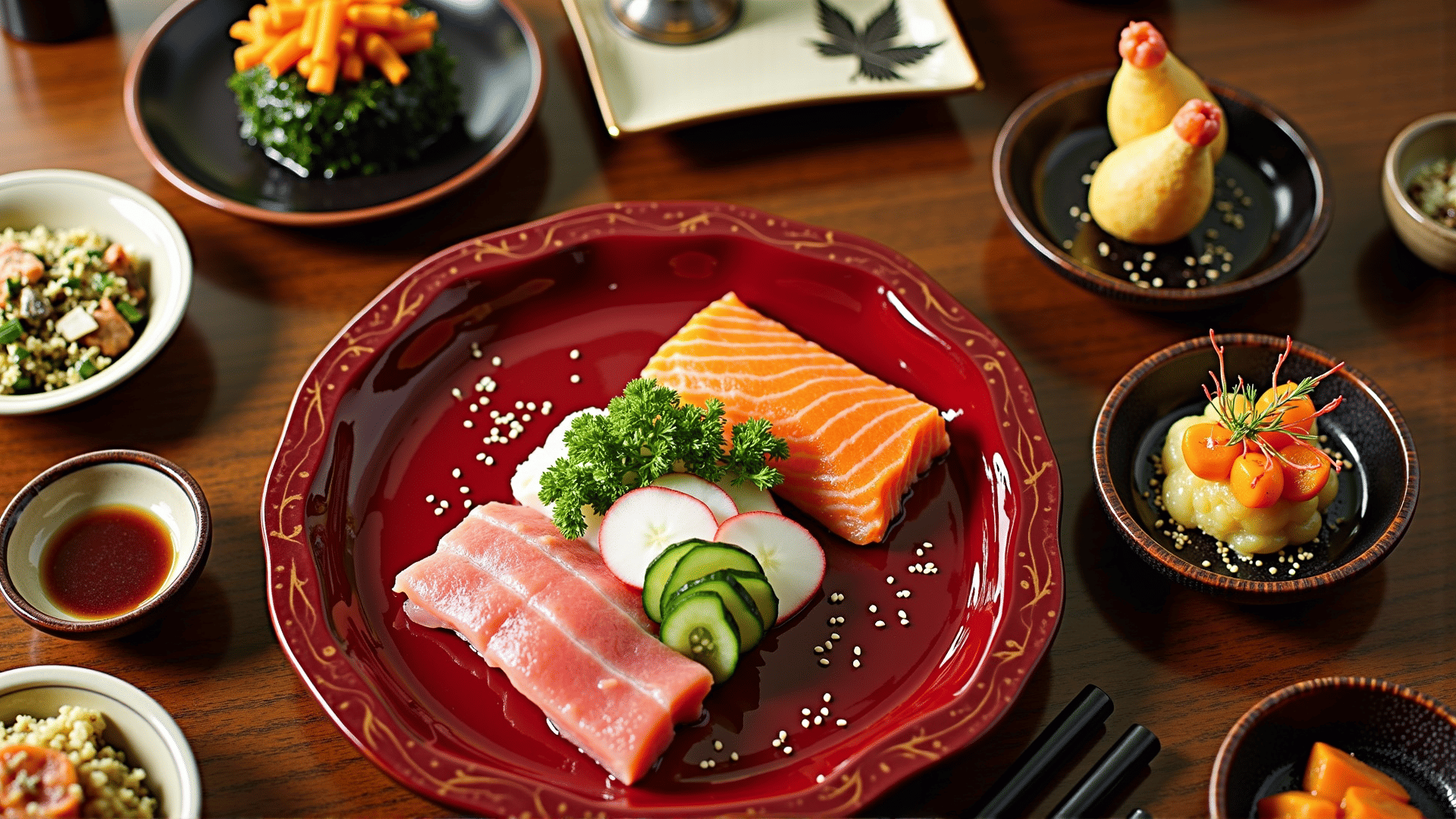

現代においても、日本料理は国内外で評価され続けています。繊細な味わいと美しい盛り付け、健康的でバランスの取れた食事として、多くの人々に愛されています。そして、それは今後も多様な文化的な交流や技術の発展を通じて、さらに進化していくことでしょう。

このように、日本料理は時間とともに形を変えながらも、その基本にある自然への感謝と季節感を大切にし続けています。この文化がこれからも永続きしてほしいと願うばかりです。