日本でのレストランの始まりは、さまざまな国との文化交流の歴史が深く関係しています。特に目立った影響を与えたのは中国や韓国です。これらの影響は、日本の飲食文化の発展に大きな役割を果たしました。

最初に、日本における飲食店の起源を考える上で、中国からの影響を見逃すことはできません。飛鳥時代から奈良時代にかけて、中国との交流が盛んになり、中国料理が日本に紹介されました。中国の調理技術や食材の利用法は、日本の料理に新しい風を吹き込むこととなりました。例えば、醤油や味噌の製法は中国から伝わったものであり、これらが後の日本料理の基本となりました。

一方、韓国からの影響も同様に重要です。特に、朝鮮半島からの影響は日本の飲食店文化に革新をもたらしました。古代の交流から、韓国料理のエッセンスが取り入れられ、特に宮廷料理や保存食の技術が日本にもたらされました。キムチなどの発酵食品の技術も、漬物などの形で日本の食文化の中で独自に発展してきました。

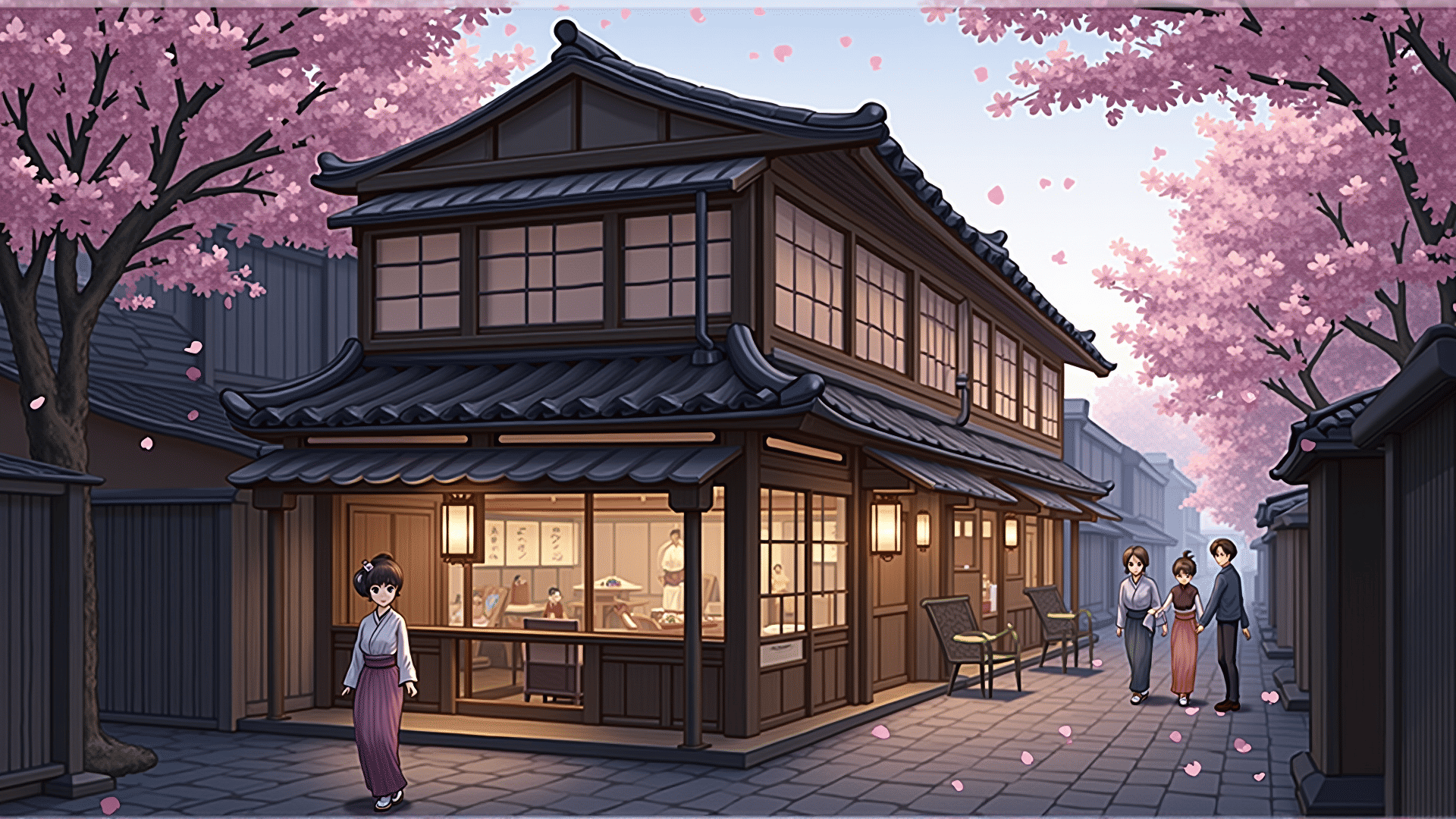

これらの異文化からの影響を背景に、日本独自のレストラン文化が形成されていきました。江戸時代には、茶屋や食事処が各地に登場し、庶民に親しまれるようになりました。この頃、街中で気軽に食事を楽しむスタイルが普及し、屋台文化もまた栄えました。これが現代の飲食店やフードスタンドの起源とも言えるでしょう。

明治維新以降、西洋文化の流入と共に、さらなる変化が訪れました。西洋料理が徐々に日常に溶け込み、新しい食のスタイルが開花しました。洋食レストランの出現により、日本の飲食文化はさらなる進化を遂げ、今のように多様性に満ちたものとなりました。

現在でも、中国や韓国からの影響は日本のレストランに色濃く残っています。そしてそれは、単なる料理の中にとどまらず、調理法や食材がもたらす文化的な影響として脈々と受け継がれています。これからも、その相互作用は新たな日本の食文化を創り出していくことでしょう。